営業は「価値の受け渡しに伴う不確実性を下げる仕事」です。顧客が買うべき理由を理解し、リスクや摩擦(情報不足、誤解、社内稟議のハードル、導入の手間)を取り除く役割は、100年以上の間に大きく変化してきました。本稿では、その変遷を五つの時代区分で辿り、現在の実務に引き直すためのプレイブックまでを一気通貫で整理します。

営業は「価値の受け渡しに伴う不確実性を下げる仕事」です。顧客が買うべき理由を理解し、リスクや摩擦(情報不足、誤解、社内稟議のハードル、導入の手間)を取り除く役割は、100年以上の間に大きく変化してきました。本稿では、その変遷を五つの時代区分で辿り、現在の実務に引き直すためのプレイブックまでを一気通貫で整理します。

第I期(1900〜1945):大量生産初期 ― 訪問販売と話術の時代

産業化により供給力が拡大すると、需要側に情報の非対称性が生まれました。顧客は製品を知らず、営業は「存在を知らせ、使い方を見せ、受注する人」として家々や職場を回りました。

- 主要スタイル:飛び込み、訪問販売、デモンストレーション

- 価値の源泉:声量と胆力、粘り強さ、即興の話術

- 管理の手段:個人台帳、紙名簿、口伝スクリプト

- 成功の定義:訪問件数・受注件数など活動量中心

当時の営業は、事実上「移動するメディア」でした。営業が持参するカタログや実演が意思決定の決定打となりました。

第II期(1945〜1970年代):高成長とマス広告 ― 説明者から橋渡し役へ

戦後の高成長で生活を変える製品が普及し、テレビや新聞のマス広告と営業が連動する二段ロケットの時代へ。顧客は製品名を知っているため、営業は「理解を深めさせ、購入の段取りを整える」役割を担います。

- 主要スタイル:定期訪問、カタログ説明、ショールーム誘導、見積・納期調整

- 価値の源泉:仕様説明力、根回し力、継続関係の維持

- 管理の手段:営業日報、紙の案件管理、拠点長による活動量マネジメント

- 成功の定義:テリトリー内シェア、防衛・深耕、回転率

第III期(1980〜1990年代):組織化と理論化 ― 解決志向とプロセス管理の台頭

競争の激化で差別化が難しくなると、営業は「課題解決の提案者」へ。管理の軸も行動量から案件プロセスに移りました。

- 主要スタイル:ソリューション提案、キーパーソン攻略、ステージ管理

- 価値の源泉:ヒアリング、合意形成、提案書構成力

- 管理の手段:SFAの原型、パイプライン、ステージ定義(見込→提案→クロージング)

- 成功の定義:成約率・平均単価の向上、戦略案件の創出

話法や意思決定モデル(AIDMA、SPINなど)が普及し、属人の技から「型の共有」へ文化が転換しました。

第IV期(2000〜2010年代):インターネット普及 ― インサイドセールスと分業化

顧客は自ら調べる時代に移行し、営業の初期役割が変化。組織は分業化し、マーケ(需要創出)・インサイド(見込み育成)・フィールド(提案・交渉)がリレーする体制が一般化します。

- 主要スタイル:インサイド(電話・メール・オンライン)、フィールド(提案・クロージング)

- 価値の源泉:データに基づく優先度付け、デモ・PoC設計力、オンライン信頼醸成

- 管理の手段:CRM普及、MA、スコアリング(リードの温度管理)

- 成功の定義:ファネル健全性(MQL→SQL→受注)、LTV/CAC、セグメント別再現性

第V期(2016〜現在):AIと顧客中心設計 ― 共創と収益設計の時代

クラウドやサブスクリプションが標準化し、営業の責務は「売って終わり」から「使って成果が出続ける」までを含むようになりました。チームにはカスタマーサクセス(CS)やレベニューオペレーションズ(RevOps)が中核として加わります。

- 主要スタイル:アカウントプランニング、価値仮説の共同検証、ユースケース設計、成果伴走

- 価値の源泉:合意形成、ビジネスケース(ROI)作成、導入設計の再現性

- 管理の手段:CDP、会話解析、予測スコア、NRR(Net Revenue Retention)

- 成功の定義:初回売上+継続・拡張(NRR、GRR、回収期間、コホート成長)

AIは初期接触を自動化し、人は「合意のデザイン」と「最後の信頼」を担います。営業は、顧客価値を収益化する仕組み全体の設計者へと拡張しています。

役割の変遷:五つのアーキタイプ

- 売り込み人(Push Seller):存在を知らせ、欲求を喚起し、即決を促す。

- 説明人(Product Explainer):仕様・価格・納期を伝達し、段取りを整える。

- パートナー(Solution Consultant):課題を発見し、解決策を設計する。

- オーケストレーター(Process Owner):マーケ・IS・FS・CSを束ね、ファネルから導入・活用まで設計・運用する。

- 共創者(Value Co-designer):成果の定義を合意し、投資対効果を検証しながら拡張を設計する。

スキルの進化:話術から合意形成、そして収益デザインへ

- 1900年代:話術、胆力、即興性

- 1960年代:説明力、関係管理、稟議の段取り

- 1990年代:ヒアリング、課題定義、ストーリープレゼン

- 2010年代:データ読解、オンライン商談、プロジェクト運営

- 2020年代:ファシリテーション、アカウント戦略、ROI設計、利害調整

今日の営業は「良い資料を見せる人」ではなく「正しい会議を進められる人」です。意思決定の構造を読み、その場の合意を文書化し、次の一手へ橋渡しする力が中核です。

プロセスの変化:行動量管理から、合意のマイルストーン管理へ

旧来は「訪問件数」「架電数」など活動量が主なKPIでした。現在は案件ステージに紐づく合意をマイルストーン化し、各ステップで「何が合意されたか」を管理します。

- 発見(Discovery):現状課題・成功指標・意思決定者の特定

- 設計(Design):ユースケース、導入範囲、成功までのロードマップ

- 価値証明(Value Proof):ROI仮説、PoC結果の合意

- 合意形成(Consensus):経営・業務・IT・現場の承認ライン整理

- 実装・成果化(Adoption):オンボーディング、KPIレビュー、拡張提案

指標の変遷:短期売上から生涯価値へ

- 旧来:成約率、平均単価、訪問・架電数

- 中期:パイプライン健全性、受注サイクル、提案勝率

- 現在:LTV、CAC、NRR/GRR、回収期間、コホート留存

サブスクリプション普及により、初回売上は「開始点」です。解約率低減、アップセル・クロスセル、利用活性化の設計が営業の管轄に入っています。

組織の変化:個人競技からチームスポーツ、そしてレベニュー組織へ

- 分業:ハンター/ファーマー、BDR/SDR → AE → CS のリレー

- 横断中枢:RevOps(Revenue Operations)

- 翻訳の要:セールスエンジニア(技術とビジネスの橋渡し)

競争力の源泉は情報の流動性です。ボトルネックをデータで捉え、仮説検証を回す運用能力が鍵となります。

テクノロジーの進化:手帳からAIまで

手帳・名刺箱から表計算、SFA/CRM、MA/CDP、会話解析、予測スコア、自動架電・自動メール、提案書自動生成・価格最適化(CPQ)へと発展しました。テクノロジーの目的は一貫して「合意形成に時間を集中させる」ことにあります。

倫理と規制:信頼の設計へ

接点の拡大は体験悪化リスクも生みます。オプトイン、個人情報の適正管理、誠実な表現、説明責任は、単なる遵法ではなく長期の信頼資産を守る戦略です。

根回しと稟議、リモート時代の折衷

日本では部門横断の根回しや稟議プロセスへの適応が重要です。対面重視の伝統とオンライン前提の効率化を両立させるには、会議の目的・合意事項の事前共有、役割の明確化、決定事項の即時共有、フォローの継続が効果的です。

営業の仕事を再定義する三つの視点

- 情報の翻訳:技術・価格・納期・運用を意思決定者向けの言語に翻訳する。

- 合意のデザイン:反対意見・制約・成功基準を見える化し、合意の順番と速度を設計する。

- 成果の共同検証:導入後KPI・ROIを共に測定し、学びを拡張へ接続する。

今日から変えられること

- ディスカバリーの標準化:意思決定者・成功定義・失敗条件を初回で言語化する。

- 価値仮説のドキュメント化:現状値・目標値・期間・社内調整を1枚に整理する。

- 合意マイルストーン管理:各ステージの「合意済み」を明確化し、未合意前提をリスク管理する。

- 導入後のKPIレビュー:月次で価値を定量化し、改善提案と拡張案をセットで提示する。

- 時間配分の再設計:リスト作成や議事録はAIへ委譲し、合意形成準備に集中する。

未来展望(〜2030年代):インビジブル・セールスとコミュニティ

プロダクト主導(PLG)やコミュニティ主導(CLG)が進み、顧客が営業されていると感じない形が主流になります。営業は高難度の合意形成・大型案件の編成・共同の事業設計に特化していきます。職名が変わっても本質は同じで、価値の受け渡しに伴う不確実性を下げ、成果への道筋を共に設計することです。

関連サービスのご紹介:AIによる初期接触の自動化

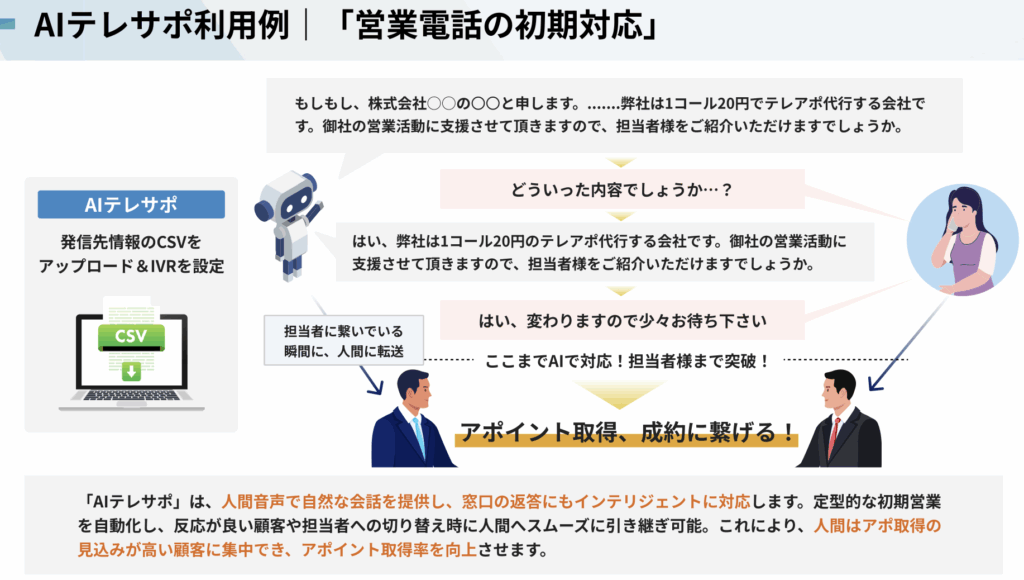

初期接触(見込み顧客リストの精査、アポ取得、要件ヒアリング)はAIで大幅に効率化できます。自社の営業リソースを「合意形成」と「クロージング」に集中させる運用を検討される場合は、以下のサービスが参考になります。

テレアポAI:自動架電と会話記録の活用により、初期接触の工数を削減しつつ、案件化の再現性を高めることを目指すサービスです。既存のCRM/MAとの連携前提で、「会う前にどこまで合意を進めるか」という観点で運用設計を最適化できます。

まとめ:営業は「押す」から「設計する」へ

1900年から現在まで、営業は売り込み人 → 説明人 → パートナー → オーケストレーター → 共創者へと進化してきました。道具や指標、組織が変わっても、中心にあるのは「顧客が成果にたどり着くまでの道のりを整える」という使命です。話術に始まり、合意形成と収益設計へ――これが営業マンの仕事の核心にある変異です。