テレアポは本当に非効率か? — 他手法との比較

まず定点観測として、代表的な営業チャネルをパラメータ別に比較します。観測されるアポ獲得率のレンジはおおむね以下のとおりです。

| 手法 | アポ獲得率 | 所要時間 | 人件費 | その他諸費用 | リーチできる数 |

|---|---|---|---|---|---|

| テレアポ | 1〜10% | 〇 | △ | ◎ | 〇 |

| メール営業(DM) | 2〜5% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 訪問営業 | 0.5〜10% | △ | △ | 〇 | △ |

| レター営業 | 3%前後 | 〇 | ◎ | △ | △ |

| 展示会営業 | 10%前後 | △ | 〇 | △ | 〇 |

| Webサイト・SNS | 1〜4% | 〇 | ◎ | △ | ◎ |

要点:単価が高い/長期契約/BtoBやWeb非活用層がターゲットであれば、テレアポは非常に有効です。テレアポの強みは「リアルタイムのヒアリング→提案→商談化」の速さにあります。

テレアポの“非効率”に見える理由(現場で困るポイント)

よく挙がる課題は以下の通りです。

- 1回の架電で1相手しか処理できないためスケーラビリティに限界がある。

- 受け手の都合によって成功確率が左右される(タイミング依存)。

- 未熟なオペレーターでは成功率が極端に低くなる(1%未満もあり得る)。

- 大量の人件費・設備費が掛かる(内製時)。

- オペレーターの精神的負担が大きく、離職やモチベ低下を招きやすい。

これらは可視化・分解して改善可能な問題です。次節以降で具体策を提示します。

テレアポの“効率的”な側面(データにできる利点)

テレアポだけが持つ強み:

- その場で顧客の生の声(未言語化の課題)を引き出せる。

- アポが取れれば即商談につなげられる(短いリードタイム)。

- 接触結果(不通/見込みなし/再アタック/アポ獲得)が明確で数値管理しやすい。

- BtoBでは受付突破→担当者接続の勝率が比較的高い。

PDCAが回しやすい点は地味に強い武器です。トークやリストを改善すれば即座に成果に反映されます。

どんな企業がテレアポを選ぶべきか(条件)

テレアポが向いている代表的条件:

- 商材単価が高い:少数の成約でコスト回収が可能。

- 長期契約型の商材:LTVで回収しやすい。

- 法人向け:営業時間内に決裁者や受付に当たりやすい。

- Webでリーチしにくい客層:シニア層・DX未導入の事業者など。

テレアポ効率を上げる実戦テクニック(短〜中期で使える施策)

現場で即実践できるチェックリスト:

1)リスト精度を上げる(ターゲティングの緻密化)

- 過去成約データの共通属性を分析してルール化する。

- 業種・従業員数・地域・導入可能性でスコアリングする。

2)Webマーケ×インサイドセールス連携

- 事前にDMやLPを送っておき、電話での導入阻害要因を減らす(“DM送付→電話”)。

- Web行動(資料DL・ページ滞在)をトリガに優先架電。

3)既存顧客からの紹介・失注客の再アプローチ

- 紹介は信頼バイアスで成功率が高い。紹介特典を用意する。

- 失注客は時間経過で状況が変わるため再アプローチを検討する。

4)スクリプトとロールプレイの高速PDCA

- 分岐スクリプトを設計し、成功・失敗の分岐点をラベリング。

- 良い通話を教材化し、定期的にロールプレイ実施。

5)架電時間帯の最適化とKPIの細分化

- 業種ごとに最適な時間帯をABテスト。

- KPIは「架電数→接続数→興味あり→アポ数→成約」に分解。

6)オペレーターのケア(バーンアウト防止)

- 短時間セッション+休憩、成果の可視化で心理的負担を軽減。

AI/CTI導入で何が変わるか(仕組みと効果)

最近は「自動ダイヤル」から「会話のインテリジェンス」へ進化しています。CTIと音声AIの組合せで得られる主な効果は次のとおりです。

- 同時並列発信でスループットが向上する。

- 通話の録音・文字起こしで振り返りが容易になり改善速度が上がる。

- 音声解析で反応スコアを自動算出し、優先順位付けが可能になる。

- 興味が高い瞬間に人へ自動転送でき、クロージング精度が上がる。

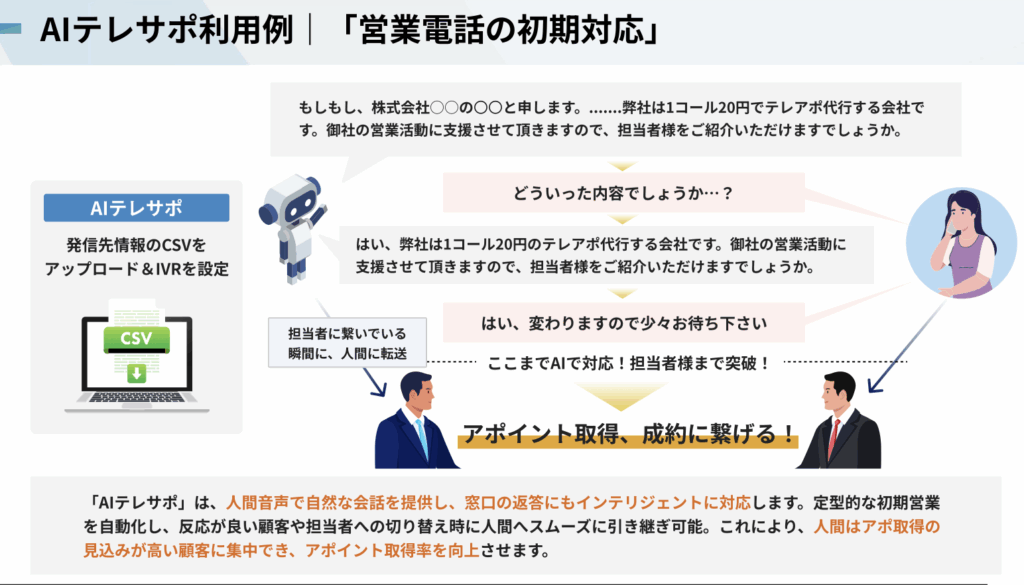

ここからは実運用例として、PITK の AIテレサポ を紹介します(サービスの特徴・運用観点)。

「テレアポAI」について(紹介・特徴・メリット)

テレアポAI は大量並列発信と自然な会話フローを両立した自動架電サービスです。主な特徴(実務目線)は以下。

- 同時大量発信(並列コール)

- 人間が録音した自然な音声を再生できる(自然さ向上)

- 応答に応じた会話分岐が可能

- 人への即時転送でチャンスを逃さない

- 通話ログ・音声保存で教育・改善に活用できる

これらは単なる「自動音声」ではなく「双方向適応型自動架電」を実現します。導入により人手に頼っていた大量発信業務を計測・最適化された運用へとアップデートできます。

実務での設計:AI導入前に決めるべきこと(ロードマップ)

導入の成否は運用設計がカギです。サマリーのロードマップ:

- ステップ0:目的定義(KPIを明確にする)

例:「期間内に獲得するアポ数」「接触率目標」「1アポあたりLTV」などを数値化する。 - ステップ1:ターゲット選定とリスト整備

既存DBや外部リストをクレンジングし、スコアリングルールを作る。 - ステップ2:スクリプト設計と音声素材準備

AIに用いる案内音声は人が録音すると自然さが向上する。分岐フローを明文化。 - ステップ3:小スケールでのA/Bテスト

時間帯・スクリプト・分岐でABテストを回し、通話ログを分析。 - ステップ4:スケールアップとCRM連携

有望リードは自動でCRM登録、担当者へ通知・即転送する設計。 - ステップ5:定常運用と教育

通話の良例を教材化して人の教育に活かす。

コスト試算の実例(簡易モデル)

条件(例):

- 1日あたり 3,000コール

- 1コールあたり 20円

- 人件費(運用監視など) 12,000円/日

- アポ率 1%

架電コスト = 3,000 × 20円 = 60,000円 人件費 = 12,000円 合計 = 72,000円 獲得アポ数 = 30件 1件あたりコスト = 72,000 ÷ 30 = 2,400円

商材の単価・LTV・粗利率と組み合わせればROIが計算できます。重要なのは前提(アポ率・単価など)を数値化して実験することです。

リスクとガバナンス(コンプライアンス面)

自動架電や録音を行う場合は、個人情報保護法や電気通信系の規制に留意してください。録音時は必ず通話冒頭で録音している旨を明示する運用にすること(トラブル防止・オペレータ保護の観点でも有益)です。

現場チェックリスト(導入前・導入後)

導入前チェック(最小限)

- 目的(KPI)は明確か。

- ターゲットリストは整備済みか。

- 試算(1コール単価・想定アポ率・期待LTV)を作成したか。

- 法務・プライバシーはクリアか。

導入後チェック(継続運用)

- 日次で「架電→接続→アポ」までのログが取れているか。

- 成功通話は教材化され、週次で改善が回っているか。

- 人へのバトンタッチのレスポンスは短いか。

- オペレーターの離職率やバーンアウト指標に注意が払われているか。

まとめ(現場に落とす一言)

テレアポは「ツール」ではなく「戦略」の一部です。商材・市場・組織が合致すれば、テレアポは依然として強力なチャネルになり得ます。特に AIテレサポ のような自動架電を組み合わせると、従来の“数と精神力”に頼るオペレーションから、計測され最適化された運用へと移行できます。まずは小さな実験を数値化して回すこと——それが導入判断の近道です。

関連:PITK の AIテレサポ紹介ページもぜひご確認ください(導入事例・機能詳細あり)。