営業で削るべきコストの分類と影響度

営業に関わるコストは大きく次のカテゴリに分けられる。

- 消耗品費(文房具・印刷・郵送・トナー等)

- 人件費(固定給+残業、派遣・外注費含む)

- 旅費・交通費(移動・宿泊・日当)

- ツール費(CRM/SFA、通話システム、広告費)

- 外注費(営業代行、リスト業者、制作)

- その他(会場費、接待費、イベント費など)

短期で削りやすいのは消耗品・旅費だが、影響度が大きいのは〈非効率なプロセス〉と〈人件費の無駄な投入〉である。だから単純に“削る”のではなく、「非効率を徹底的に減らし、コア業務へ人を集中させる」ことが本質だ。

消耗品費の最適化(即効性あり)

消耗品は単価が小さいため放置されがちだが、積み重なると大きい。たとえば定形郵便を1日10通、年間に換算すると数十万円規模となるケースがある。まずは現状把握から始めるのが鉄則だ。

実務ステップ(優先順)

- 月次で消耗品費を項目別に集計する(トナー、印刷、封筒、郵送料、名刺など)。

- 郵送物はPDF+メールに置換できないかを検討する(押印ワークフローは電子化を検討)。

- 印刷設定は両面/節約モードを標準化する。

- サプライヤーを集約して一括購入割引を獲得する。

成果KPI:月次消耗品費(円) ÷ 営業件数(件) を指標化して削減を追う。

人件費を賢くコントロールする考え方

人件費は“減らす”対象ではなく“最適化”対象だ。ポイントは「投入時間」と「売上インパクト」の見える化である。

やるべきこと

- 業務を細かく分解して工数を記録する(商談準備、訪問、見積作成、事務処理など)。

- 非コア業務(契約書作成、稟議、初期ヒアリング)は自動化/外注化する。

- 残業の原因を定期的に分析し、固定化している無駄を排除する。

- KPIベースの評価制度へ段階的に移行する(売上と活動量のバランス)。

旅費・交通費の再設計(オンラインの活用)

出張は直接のコストだけでなく移動時間という“機会コスト”も生む。可能な商談はオンラインへ切り替え、「対面が本当に必要なケース」を厳格に定義することが重要だ。

導入ルール(例)

- 初回接触は原則オンライン。対面は試用・大口契約・実機確認などに限定する。

- 出張は稟議承認制にして代替手段を明示させる。

- 宿泊・航空券は総務一括手配で早割・法人割を徹底する。

営業プロセスの可視化:まずは「見える化」から

プロセスが見えなければ改善できない。可視化はコスト削減の第一歩だ。

進め方

- 営業プロセスをフェーズで分解(リード獲得→初回接触→商談→提案→クロージング→フォロー)

- 各フェーズでの所要時間・タスク・費用を定量化する

- ボトルネックを抽出し、改善案を優先順位付けする

- A/Bテストで改善策を検証する

CRM/SFA・ツール導入の実務(PoC→定着化)

CRM/SFA は導入がゴールではない。「使われる設計」と「運用ルール」が成功の鍵だ。

導入ステップ(ミニマム)

- 管理したい項目を決める(リード属性、商談進捗、見積り履歴など)

- PoCを3ヶ月で実施(特定チームで運用)

- 入力ルールと担当責任を文書化する

- 自動同期(メール・カレンダー)を導入して入力負荷を下げる

- 定期的なデータクレンジングを行う

KPI例:リード数、商談数、商談化率、1商談あたりの工数、1アポイントあたりのコスト、成約率。

オンライン営業とリモートワークの併用で得られる効果

オンライン商談+リモートワークはオフィスコスト削減と商談機会増加の両方をもたらす。評価は成果ベース(例:商談数・成約率・レスポンス時間)で行うのがポイントだ。

運用ポイント

- フリーアドレスでオフィス面積を削減する

- オンライン商談用の短縮版提案資料を用意する

- 週次で「短い振り返り」を導入し改善を回す

出張管理・稟議・経費精算の自動化で無駄を止める

出張や経費申請のワークフローを自動化すると、不正や無駄なコストを減らせる。申請→承認→精算を電子化し、申請ポリシーを明文化しよう。

運用例

- 出張は総務経由で手配、早割と法人割を優先する

- 領収書は撮影でアップロード、経費は自動チェック(上限超過など)

- 月次でルール違反を抽出して是正する

営業担当者の教育・研修(投資としての視点)

教育はコストではなく投資。研修によって商談効率や離職率が改善されれば、中長期で大きなリターンが得られる。

研修プログラム例

- 基本スキル:ヒアリング、提案作成、クロージング

- ツール研修:CRM入力・テンプレ活用法

- ロールプレイ:実案件を使った模擬商談

- 週次の短い振り返りで改善点を共有

新規開拓手法6選(すぐ使える・安い)

ここでは「待ちスタイル」と「攻めスタイル」に分けて、即効性のある手法を解説する。

待ちスタイル(仕掛けて反応を待つ)

- FAXDM:法人向けで開封されやすい分野がある。原稿の質が重要。

- ダイレクトメール(郵送DM):クーポンや冊子同梱で刺さりやすくなる。

- SNS広告:ターゲティング精度が高く、個人向け商材で効果的。

攻めスタイル(能動的接触)

- 飛び込み営業:対面の強みを活かせる業種では有効。

- 異業種交流会参加:人脈や紹介獲得に役立つ。

- オートコール/自動架電:大量アプローチ→興味のあるリード抽出が可能。人手コストを下げられる。

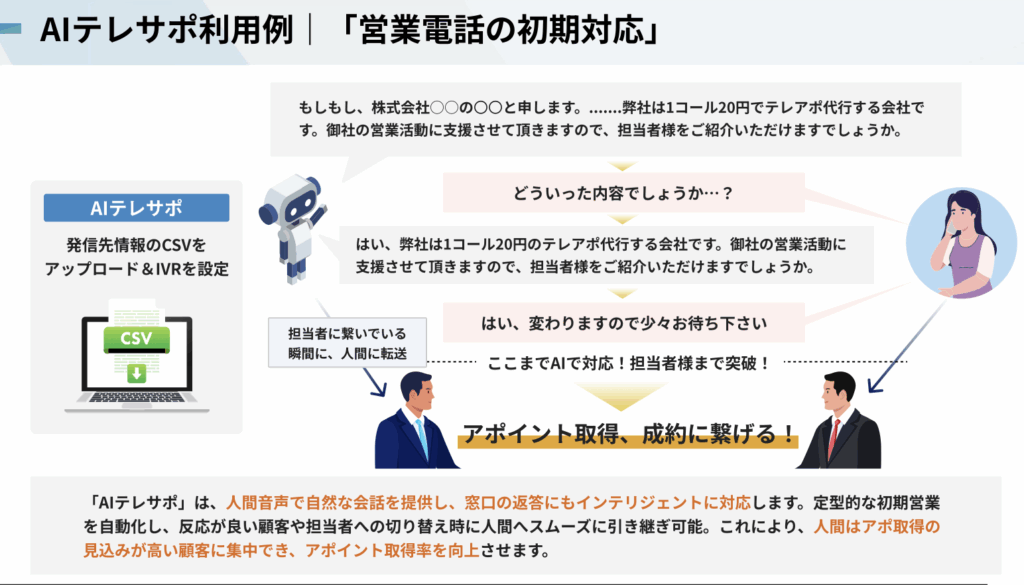

オートコール/AIテレマーケティング詳解

AIテレマーケティング(自動架電)は「大量接触→効率的フィルタリング」で高い費用対効果を発揮する手段だ。AIが一次対応を行い、反応率の良い顧客だけ人間に転送するハイブリッド設計が現実的かつ有効である。

効果のイメージ(計算例)

例:

- 1コール=20円、3000コール/日 → 架電コスト=60,000円

- 人件費等を含めて日次合計=72,000円

- アポイント率=1% → 30件/日 → 1アポイント当たりコスト=2,400円(目安)

導入時の重要チェック項目

- 法令と迷惑電話対策の遵守(発信頻度・時間帯の制御)

- スクリプト設計のA/Bテスト(ターゲット別に最適化)

- リスト品質の担保(重複除外・最新化)

- 転送後のCRM連携(情報の即時共有)

※AIテレマーケティングはあくまで「選別ツール」。追いかける営業戦略と人のフォロー設計が伴わないと効果は出ない。

AIテレマーケティングについて — 特徴とメリット

ここでは AI テレマーケティング(AIテレサポ) の特徴・導入メリットを紹介する(紹介文は導入提案向けのサマリ)。

AIテレマーケティングの主な特徴

- 録音ベースの自然な音声配信で検知率を高め、反応が得られやすい設計。

- AIによる一次対応で定型ヒアリングを自動化し、人のフォローが必要な見込みのみ抽出。

- CRM連携により反応データは自動で蓄積、営業の追客効率を向上させる。

- 導入支援・スクリプト設計のサポートがあり、PoC段階から実運用まで伴走する体制。

導入メリット(企業視点)

- 大量接触が低コストで可能になり、短期間で見込みリードを抽出できる。

- オペレーターの業務を高付加価値業務に集中させられるため人件費効率が改善する。

- CRM と連動した後続施策(メール自動化、案件割当)がスムーズになる。

(注)こちらに限らず、サービス選定では リスト品質・スクリプト設計・法令順守・CRM連携の可否 を必ず比較検討すること。

実務チェックリスト:導入手順と KPI テンプレ

導入手順(テンプレ)

- ゴール設定(例:3ヶ月で月間アポイント300件、CPA 5,000円以下)

- 現状データの収集(郵送費・出張費・営業の稼働時間)

- PoC 設計(対象チーム・期間・成功基準を決定)

- スクリプトとワークフローの作成

- 小規模運用→評価→調整→本番化

- 定期レビュー(週次:オペレーション、月次:KPI)

推奨 KPI(最低限)

- リード数(件)

- 初回接触数(件)

- 商談化率(%)

- 1アポイント当たりのコスト(円)

- 成約率(%)

- 1受注あたりの平均利益(円)

コスト削減で気をつけるべき落とし穴

- ただ削るだけでは売上が落ちる:顧客体験や成約に直結する施策を削ってしまうと逆効果。

- ツール放置のリスク:SFA を入れただけで運用が定着しない例は多い。

- リスト品質を軽視しない:大量接触でも当たりリストが無ければ成果は出ない。

- 法令遵守とブランドリスク:架電頻度や時間帯の配慮を怠るとクレームや信頼低下に繋がる。

- 見えないコスト:外注の小口費用や非効率な承認フローなどは積み重なると大きい。

ケーススタディ(実務に落とす)

ケースA:中小の外壁塗装会社

課題:人力テレアポで到達率が低く、1アポ当たりのコストが高い。

対策:AI自動発信で一次フィルタを導入し、反応の良いリードのみオペレーターへ転送。

結果:商談の質が向上し、1アポ当たりコストが大幅に低下した(想定値)。

ケースB:Web制作会社

課題:営業が多くのリードに手動で対応しており効率が悪い。

対策:自動架電→反応良好リードはCRMへ自動登録→営業が優先フォロー。

結果:追客工数が削減され、営業1人あたりの受注数が増加した。

実行優先度(短期〜長期)

- 短期(1〜3ヶ月):郵送物のデジタル化、出張承認フローの運用化、小規模での自動架電テスト

- 中期(3〜6ヶ月):CRM/SFAのPoCと定着、リスト品質改善、研修プログラムの本格運用

- 長期(6〜12ヶ月):AIと人の業務分担の最適化、評価制度の刷新、継続的改善サイクルの定着

今すぐできる行動チェックリスト(5ステップ)

- 今月の郵送コストを集計する(件数×単価)→代替可能か判断する。

- 出張申請フローを見直して上長承認を必須にする。

- 営業チームで週1回15分の「無駄時間」振り返りを始める。

- 小規模でAI自動発信のトライアルを申し込む(PoC枠を利用)。

- CRMのPoC範囲(誰が何をどの頻度で入れるか)を決める。

まとめ(行動優先のワンページプラン)

コスト削減は「ケチる」ことではない。現場が本当に価値を生む仕事に集中できるようにするための構造改善である。短期で効く施策(消耗品削減・出張管理)と、中長期で効く投資(CRM・AI・教育)のバランスを取り、KPIで結果を追うこと。AIテレマーケティングは大量接触の“効率的なフィルタ”として有力だが、リスト品質・スクリプト・法令順守・CRM連携が伴わなければ効果は限定的だ。

今週やること(たった一つ):「郵送コストの月次集計」または「AI自動発信のトライアル申請」のどちらか一つを実行する。小さく動いて、確かな数値を積み上げよう。

参考:PITK AIテレマーケティングの導入事例・サービス概要は こちら を参照してください。